本文作者是撰稿人@荷尔蒙幽灵

栖息在电影里,让人心安

2019年,西班牙导演加尔德·加兹特鲁·乌鲁蒂亚以长片首作《饥饿站台》掀起了一股观影热潮。

故事在反乌托邦的设定中,通过垂直升降的密闭空间,以特殊的“食物链”书写了一则残酷的人类等级/阶层寓言,堪称近年“高概念惊悚片”的典范。

影片助力乌鲁蒂亚提名西班牙戈雅奖最佳新人导演,摘下欧洲电影奖最佳视觉效果奖,在豆瓣被超过33万人评出7.9分,口碑不俗。

高人气、高口碑,第二部的制作自然顺理成章。时隔5年,由乌鲁蒂亚回归执导的《饥饿站台2》最近上线。

第二部沿用第一部的设定,故事依旧发生在密闭的垂直空间“监狱坑”中。尽管角色更换大半,但监狱坑中的生存“厮杀”依旧不变。

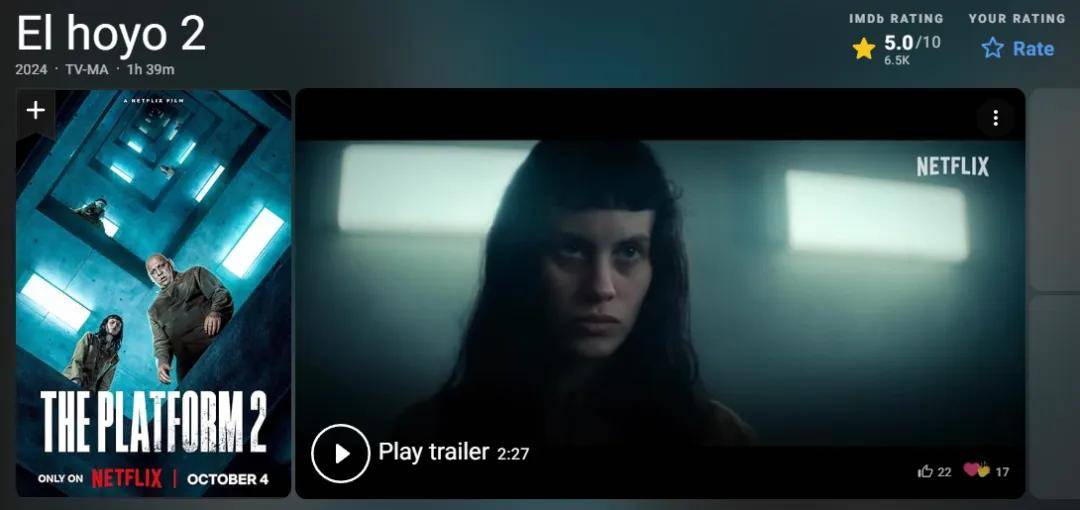

遗憾的是,这一部的口碑断崖下跌。

IMDb仅5.0分,烂番茄新鲜度55%、爆米花指数26%,MTC专家评分46、观众评分4.4,国内豆瓣开分6.0,目前再跌到5.7。

英国《卫报》认为影片故事横冲直撞,又快又粗心,无法真正挖掘任何一个角色;RogerEbert网批评道,此系列的最初构想非常“辉煌”,但到了第二部已经彻底枯萎。

从第一部的品质黑马到第二部的口碑大跳水,到底发生了什么?小万就来聊一聊。

故事中的监狱坑垂直向下共333层(不含0层),每层居住两人,居住层数每月随机轮换一次。

每日,升降台上放满丰盛的食物依次降落,直至最底层,越在上层的越能吃饱,越在下层越无食可吃。

若在升降台下降时留下食物,该层空间便会骤然升温/降温,该层的两人就会热死/冷死。简单讲,不能作弊。

这种设定,寓意着现实世界中社会阶层与生存资源之间的梯级关系,但导演的表达不只如此。

第一部的主角名格伦,他有过三个“室友”,依次是崔马格斯、伊莫古里、巴哈拉特。其中,伊莫古里是监狱坑曾经的“面试官”。

格伦

格伦

进入监狱坑,要么自愿,要么被迫,但都需经过面试,面试时,每人必须带一样东西,并报备一种自己最爱的食物。

格伦带的是小说《堂吉诃德》,报备的食物是勃艮第蜗牛。

他先后轮换过第48、171、33、200及第6层。在这个事关生存本能的历炼场中,格伦经历了血腥斗殴、生吃人肉等残酷之事。

在楼层的不断轮换中,导演输出自己对社会、人性的思考,令观众感受到一波接一波的灵魂冲击。

比如通过崔马格斯用刀割肉,证明刀比书更利于生存,但后来他让格伦为自己读书以安抚灵魂,又寓意书是超越生存的所在。

又如以“甜点上的头发”和“人肉上的蛆虫”的视觉对比,表达出“生存质量因社会条件而定”的观点。

后来,格伦认为食物可被合理分配,于是他和“室友”随升降台一路降到最底层,以维护每个人的生存权,并最终让最底层的女孩登上升降台,想将她作为一个信息传递给管理层。

管理层接收到“可合理分配食物”的信息后,会有什么反应?

外部世界中,又是怎样的力量在维持这座监狱的运作?

观众或许期望在第二部中看到以上内容,但《饥饿站台2》并未采用这种续作思路,而是将第一部“复制”了一遍,并且方式更加简单、粗暴。

这一部的主角换为女性角色佩伦普安,她轮换过第24、180、51及72层,先后有过三位“室友”。

其中,第三位就是第一部里的老人崔马格斯。

这一设定透露了《饥饿站台2》并非续集,而是前传,因为崔马格斯在第一部中已经死亡。

除了这种由角色带出的时间线交代,本片对系列设定还进行了其他补充。

比如升降台上的食物共666份,每个人进监狱坑时报备的食物都在其中,若人人只吃自己的食物,那么即便最底层的人,也有食可吃。

这一部还引入了三个新概念:忠诚派、野蛮人、受膏者。

忠诚派指严格依照法律要求,只吃自己的食物,且拥护执法者;野蛮人则想吃就吃,不顾他人死活;受膏者曾受“大师”割肉喂食的恩惠,坚定维护法律,相当于执法者。

乍看,忠诚派为“正”,野蛮人为“反”,但因受膏者执法过于残酷,导致了某种程度的“正反颠倒”。

《饥饿站台2》就在这种颠倒中为观众呈上一出又一出尺度大开的群体厮杀戏,场面之惨烈不输重口血浆片。

导演试图通过片中大量的厮杀,让观众思考社会和阶层问题,殊不知却让影片的风格完全跑偏。

新故事沉陷在了无意义的血腥暴力中,且几乎撇开了“食物与饥饿”的基础设定,使原本的食物运送台变成了尸体运送台。

导演没有向外扩展世界观,而是向内塞入更多细节设定,试图以“更小”见“更大”的野心,让系列原就经不起仔细推敲的逻辑产生了更多漏洞。

比如食物滞留会导致温度异常,那么主角将食物倒进垃圾桶时,该层温度为何没有变化?

又如受膏者会对肆意进食的人进行惩罚,主角团又为何多此一举冒着生命危险审判野蛮人?

更诡异的是,相比第一部中大家经常处于饥饿状态,这一部中似乎无人饥饿。

反而,人人都有使不完的力气,在各个楼层打打杀杀,精力好不旺盛,与“饥饿”设定完全背离,基础的叙事逻辑崩塌,沦为无脑暴力片。

至于本片结尾,除了轮换楼层时的失重状态预示监狱坑被建在太空中以外,其余部分进一步放大了第一部结尾的虚幻意味。

两部的主角格伦和佩伦普安的“重逢”,更是看得人一头雾水,只能理解成导演在为第三部做准备。

《饥饿站台》系列以空间高低隐喻阶层分化的核心表达,其实也是延续电影史中由来已久的主题。

好莱坞黄金时代名导比利·怀尔德在经典影片《桃色公寓》(1960)中,讲述了主角将自己的公寓借给各级上司,以便他们利用公寓偷情。

主角因此升迁至更高的楼层/职位,这无疑是对纽约职场空间的一种风流表达。

同年,韩国导演金绮泳推出黑白片《下女》,更凝练地运用了上下层的空间隐喻。

片中,年轻女佣引诱男主人,试图在居住空间和身份地位上都跻身上层,但最终引发了情变悲剧。影片对楼梯的精准运用让阶层含义呼之欲出。

作为韩国电影资料馆评出的“韩国电影百佳”之首,《下女》深度启发了奉俊昊导演对《寄生虫》的创作,后者将《下女》中的室内空间隐喻延伸至首尔的城市空间,同样准确、深刻。

再细挖,维伦纽瓦导演(《沙丘》系列)的获奖短片《下一层》(2008),被不少影迷视作《饥饿站台》直接的灵感来源。

片中,上流人士饕餮进食,随着身体的不断沉重,食客和餐桌都一层层堕入下层空间,直至如临深渊、万劫不复。

这部短片以别样的角度勾勒出贪婪的后果,同《饥饿站台》中的“上层”胡吃海喝的乱象异曲同工。

如今《饥饿站台2》的狗尾续貂,破坏了影迷对这一IP的好感,但该系列的人气与流量还是为来自西班牙的新导演乌鲁蒂亚争取到了进军好莱坞的资格。

据悉,他的第三部长片将是与好莱坞班底合作的《财富流感》(《Rich Flu》)。

看片名,或许又是一部寓言类的科幻惊悚片,只愿导演能汲取《饥饿站台2》“贪多嚼不烂”的教训,在这部新作中重回巅峰。

注:本文部分图片来源于豆瓣及网络,若有侵权请主动联系我们。