它被评为影史最佳是因为女权?到底配吗?

来源:人气:427更新:2024-06-18 04:24:13

布列松是伟大的唯物主义者。《乡村牧师日记》中牧师的耳朵:我一生中从未见过这么好看的耳朵,我久久地盯着它看。这就是为什么「天主教电影人」「犹太电影人」「女性电影人」「同性恋电影人」之类的标签,统统都该被抛到天外去,那不是事情真正发生的地方。」

——香特尔·阿克曼

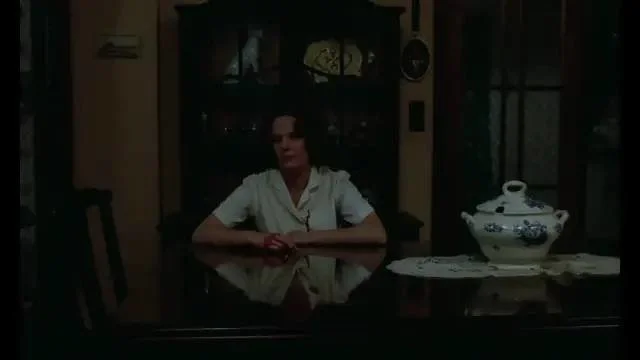

《让娜·迪尔曼》——《视与听》杂志十年一次的影评人榜最新选出的「影史最佳电影」,全名《让娜·迪尔曼,布鲁塞尔1080商业街23号》,简单的信息告诉我们,这是一个女人的名字和她的住址。

《让娜·迪尔曼》

电影史上或许没有一道走廊,一部电梯,或一间厨房,要比香特尔·阿克曼的这部杰作中的这些地方更加上镜,更加整洁,又充满秩序的威严和危险。

我们很难不承认,《让娜·迪尔曼》之所以从第一个镜头起便抓住了我们,首先正是因为这种清晰又神圣的,被我们称之为「日常」的美丽:米色的墙砖,绿色带方格和花纹窗帘,红白色条纹的咖啡壶,实木桌子,不锈钢炖锅…… 一切都是如此浑然天成,以至于我们会忘记,是什么在支撑着这种美丽。

当让娜·迪尔曼将煮土豆的锅开火后,画外的门铃将「准时」响起,正如下一个镜头中,散落于过道的日光将会在跳接中准时熄灭,将这位女性的秘密隐藏。

1971年,二十一岁的阿克曼离开布鲁塞尔来到纽约市生活,在那里,她遇到了女性摄影师芭贝特·曼高特,两人结为好友。

曼高特带着她去「地下电影教父」乔纳斯·梅卡斯刚刚创立的文选电影资料馆(Anthology Film Archives),看了加拿大实验电影人迈克尔·斯诺新拍的先锋影片《中部地区》。

这是一次关于空间与运动自身的实验与注视,斯诺和摄影师来到加拿大北部一片荒无人烟的岩石荒地,将摄影机架在了他们打造的能够360度旋转、拉伸、横移的摇臂装置上,拍摄了这部三个多小时的作品,在运动的节奏和极端的时长的作用下,影片逐渐在观者内部制造出眩晕的失重效果。

《中部地区》

「那种纯粹的空间运动给人一种堪比希区柯克电影的悬念感,即便什么事也没有发生」,阿克曼如此说道。

而如果《中部地区》是一部关于平原的空间之诗,在《让娜·迪尔曼》中被注视的「平原」则是厨房、卧室、餐桌、浴室以及过道——一位家庭主妇的「中部地区」,一座由她主宰的王国,或是囚禁她的监牢,往往两者皆是。

从玛雅·黛伦、阿涅斯·瓦尔达,到芭芭拉·鲁宾、达尼埃尔·于伊耶、维拉·希蒂洛娃或玛格丽特·杜拉斯,一直到香特尔·阿克曼,我们能看到「女性主义」作品的诞生与前卫主义之间近乎必然的联系,因为通向女性主义就意味着通向打破既定的法则,去留意到那些被主流电影遗忘的角落,以此通向自由。

《让娜·迪尔曼》的作者虽然无法被框定在任何一种主义之中,但影片的制作本身无疑就是一次女性主义运动:芭贝特·曼高特担任摄影,影片的剧组也几乎都由女性组成,饰演让娜·迪尔曼的法国女演员德菲因·塞里格,同样是法国电影界中女性主义的门面。

在录像技术刚刚兴起的七十年代初,她与艺术家卡罗尔·罗索普洛斯一同拍摄了多部政治化的作品,如《人渣宣言》《马索和米索出航记》等,皆为激进之作。

《人渣宣言》

女性主义叙事很多时候陷入宣传的困境中,有时是为了追求政治上的理想目标,有时则甚至被主流世界利用,包装为一种符合大众口味的产品,因而失去了意义。

但阿克曼的电影从不是宣言书,她仅仅展示,而不做出评价,但这不代表她没有锐利的眼睛和耳朵,或者没有对世界坚定的看法,它向我们展示的矛盾不仅通往前卫,也来自更加古老的艺术和生活。

观众也许会很快将《让娜·迪尔曼》视为日常的或者自然主义的创作,但每一次让娜·迪尔曼进入一个新的空间,电影的空间也同时得到延展,「发现」新的机位,新的动作和仪式。

影片的观影体验或许一开始显得单调,但也随之变得复杂,甚至情绪涌动,因为我们发现自己也开始着迷于这种秩序,着迷于这动作的整洁所带来的和谐表象,至于这种秩序的艺术究竟是一种条件反射、一种强迫症、还是一种隐形的压迫,让娜·迪尔曼不用过多的言辞来解释。

她好似更为极简主义的查理·卓别林或巴斯特·基顿,只是在完成「特技」,只不过这个特技发生在家里,是属于所有母亲的特技,我们如一位孩子一般,看着这些动作,几乎令我们觉得一切都是某种理所当然的即兴发挥。

但与此同时,正如卓别林的重复,阿克曼的重复埋藏起不安,当让娜·迪尔曼和儿子一勺又一勺,近乎机械般地喝完眼前的汤的时候,我们是否会想起《摩登时代》中的那支在流水线上「自动驾驶」的老虎钳呢?

在香特尔·阿克曼所降临的这段影史中,作者电影在全球新浪潮展开的影响下已经附加上新的含义,「作者导演」不仅仅只是好莱坞内杰出的电影匠人,或者更为典型的艺术电影大师,将个人的印迹内化到看似平常的叙事和类型上面,故事性与娱乐性依旧是这些导演创作的一大目标;

到了七十年代初,政治电影和地下电影在「五月风暴」之后形成一股属于自身的力量,电影作者的生涯也开始和自己的真实生活难舍难分,与阿克曼同一时代的罗索普洛斯、杰姬·雷纳尔、菲利普·加瑞尔、让·厄斯塔什等人,不再依赖于任何工业化的制片体系,拿起摄影机便是创作,是不加任何修饰的个人表达。

阿克曼的早期作品,比如短片《我的城市》、《房间》、以及1974年的长片首作《我你他她》,都由作者自导自演,或许在法国新浪潮的作品之后,我们还从未看见过一个电影人如此自如又大胆地展现自己的生命。

这些作品处理孤独的人物与她所处的空间之间的紧张关系,从《我的城市》中被肆意破坏的厨房,到《我你他她》第一段中被阿克曼逐渐改装,最终清空的卧室,都可看作是《让娜·迪尔曼》的前身以及反面。

《我的城市》

在前两者中,阿克曼神经喜剧般的表演提供了一种对空间实施破坏的情感基础,而后者在骨子里更接近一部道格拉斯·瑟克的情节剧。「不管瑟克内心的欲望是什么,都完全被他的电影本身淹埋了,这就是为什么它这么美丽,这么强大」,阿克曼曾经说道,这句话同样也可以形容让娜·迪尔曼。

天真的儿子、去世的丈夫、全职的母亲、兼职的妓女,这出隐藏在表层影像底下的情节剧,造就了影片坚决的缓慢,对秩序的细致观察以及对它的破坏欲,在时间的神秘下,相互扭转、紧绷,影片如同一片缓慢拉伸的膜,但又决绝地行走在当下,它拉伸出来的,是从动作之间被埋藏的精神生活。

《让娜·迪尔曼》的特殊之处也在于它所注视的对象——一位母亲。纵观香特尔·阿克曼的电影生涯,母亲的主题和孤独的主题一样贯穿始终:娜塔莉娅·阿克曼,这位从纳粹集中营中逃脱的波兰裔犹太母亲(「她从来不提起」,阿克曼总是强调),这位会给远在他乡的女儿寄信的布鲁塞尔母亲,构成了阿克曼电影关于历史与私人的支点,而女儿对母亲的爱,与母亲对女儿的隐藏(反之亦然),组成了第二对辩证。

但《让娜·迪尔曼》的大度与开放在于,它绝非一部自传或者回忆录,片中的这位母亲也不仅仅是阿克曼的母亲,而是德菲因·塞里格在她所有的动作和步态中所凝结起来的终极「母亲」,正如让娜·迪尔曼的厨房正是凝结了所有母亲存在的终极「厨房」一般,但没有一样东西需要被符号化,它们只需要被看到,影片虽然展示了一种压抑,但却还给了观众最大限度的自由。

事情需要被看到,因为事情并不那么简单。电影进行到第97分钟,在「接待」了第二个客人之后,让娜·迪尔曼忘记合上存钱罐的陶瓷盖子,一切从此将会改变。

身处在让娜·迪尔曼的世界中,在电影进行到这个时刻的时候,我们明白一切物件都有它正确的位置,但此时此刻,这个陶瓷盖子在桌上孤独的存在,成为了一切开始崩塌的起点。五个镜头之后,迪尔曼走进厨房,但一切不一样了:出现了一个全新的机位,摄影机不再像以往一样面向窗户或者灶台,而是反过来面向迪尔曼将要跨过的门。

她像往常一样打开灯,但这却是我们第一次真的「看到」灯被打开;让娜·迪尔曼停了下来,看向镜头前景右侧的锅,她的头发看上去有些凌乱,站在那不到一秒钟之后,她转身离开;下一个镜头,迪尔曼在另一个房间(很难确认是哪个房间)里站了一秒,关上灯离开。发生了什么?

失重的开始。如果在前97分钟,影片创造了一个近乎完美的幻象,那么接下来的104分钟则让我们看到幻象的崩塌,即使影片的节奏依旧有条不紊,正如让娜·迪尔曼脚步的速度并没有改变,但时间这时被赋予了新的重量,这重量引发着悬念,以沉默激荡着观众的内心。

我们又回到了厨房中,重新看到那个对着窗户的机位——土豆烧干了;让娜·迪尔曼带着锅去了卫生间,她先把锅放在地上,打开门,打开灯,拿起锅,然后向里走;但突然间,她又不知道该做什么,于是离开,动作是重复的:她先把锅放在地上,关上灯,关上门,拿起锅,然后离开画面……

紧接着,回到厨房(回到那个「新的」机位中),倒掉土豆,再换上衣服出门,在杂货店买土豆,再从杂货店走回家,上电梯,削土豆。动作依旧紧密,但空气中充满了不安,因为这些动作不再让我们铭记一切的得体,我们反而发现自己和迪尔曼一样,开始遗忘了些什么:或许是儿子归家的时间,或许是儿子归家之前本该发生的事情,我们忘记了她会准时地在桌上摊开餐布,摆好碗筷。

让娜·迪尔曼给自己的生活不留任何缝隙,不留任何等待的空档,这是她贯彻始终的戏剧法则,早已形成肌肉记忆的法则,如同将小牛肉排裹上面包糠时必须要经过的步骤,从一个盘子到另一个盘子再到另一个…… 但盘子之间的缝隙现在找到了她,令我们重新审视影片前半部的自如。

在电影中,我们从未如此和一个人物同处过,坚实的时间力量超越了一切心理层面的共情因素,正如世界上不存在一颗完全相同的纽扣,让娜·迪尔曼的生活中也不存在彻底的反复。

事实便是,令影片后半部分变得紧张的,并非更密集的动作,反而是静默的出现,时间被悬置在等待当中——等待一个错误的动作,错误的机会,被时间的流逝拨乱反正,我们期待秩序重新恢复。阿克曼不仅展现了「真实时间」,她同时也展现了时间的跳跃,一次剪接如闭上一次眼睛,好似一下便抹平了褶皱——下一个镜头中,母亲和儿子依旧如往常一般喝汤。但这褶皱并没有被抹平,因为接下来,我们又看着她坐在餐桌上,等待厨房里的土豆煮熟:「再过一两分钟就好了……」

第155分钟左右,厨房,依旧是那个熟悉的面对窗户的机位:在无事可做的时刻,让娜·迪尔曼从窗台上拿起咖啡壶,给自己倒了一杯早上煮的咖啡,把咖啡壶放回窗台,然后走到正好处于画外的冰箱里拿牛奶。三秒钟后,镜头切到桌前的中近景,面向灶台,但本该放在窗台上的咖啡壶却又回到了桌子上——一个穿帮镜头。

无论如何,让娜·迪尔曼没有留意到这点,径直地往自己的咖啡中倒牛奶——这杯咖啡的味道有点问题,就像这个镜头有一点问题:这只是拍摄时一个无心的失误吗?还是电影本身也开始「失序」了?

正如让娜·迪尔曼精细的日常帝国逐渐出现混乱,穿帮的镜头似乎也能如此理解,它导致的困惑直通电影的内在机理,令我们怀疑一切的自然性。

我们是如何知道秩序开始崩溃的?当动作中的不协调引发一种无法忽视的惊叹的时候:一个盖子未被合上,一个勺子掉到地上,等待土豆,等待忘记扣上的那粒纽扣被扣好,等待商店开门……

在影片的结尾,让娜·迪尔曼拿起了化妆台上的一把剪刀,杀死了第三天的客人,随后,手上还沾着血的她在黑暗的餐厅里静静地坐着,在这个镜头维持了大约六分钟后,电影结束。

我们知道暴力在电影史中并不少见,但《让娜·迪尔曼》结尾的暴力之所以惊人,或许还是因为这种暴力出自一位家庭主妇的手,一双用毕生维持了家的美好表象的手,而这位将家视为神圣空间的女性,杀死了家中唯一不属于这里的人,或许也让这里从此不再为家。

为什么让娜·迪尔曼杀了他?阿克曼不会给出答案,虽然人们可以有完全不同的方式去解读它,也许是一种女性意识的苏醒,也许是上一日的焦虑终于在这一刻达到了顶峰,也许只是因为那把剪刀恰好在那个下午出现在了卧室里……

这场谋杀的突如其来,也提醒了我们这是一部电影,我们看到的并不只是一位家庭主妇,而是德菲因·塞里格扮演的一位家庭主妇——在这一刻,模仿的生活变为生活的模仿,影片的全部表象都被剥开,全部的戏剧被展示在这个静坐于夜晚的面孔中。

在谈到最后的这个镜头时,阿克曼说:「没有人知道那一刻她的内心在想什么,包括我。这不再是让娜·迪尔曼的秘密,这是德菲因·塞里格的秘密。」